平松麻さんは、1982年生まれで東京都出身の日本人画家。油彩画をメインとして、挿絵や文筆も手掛ける。

平松さんの手によって描かれる静謐な風景の絵は、抽象的で心象のような側面もあるが、不思議と現実感も漂わせる。

特に印象的な作品に、『雲IV』がある。これは、あの雲であると同時に、この世界にとって、雲というものの本質が指し示す何かのようにも思える。

平松麻『雲Ⅳ』

平松さんの作品には、確かな実在感を持ちながら、ぽつんと漂っている雲が、ときおり描かれている。

常に動き続け、ないようであり、あるようでない、雲という存在に引き込まれ、雲になりたいという想いが小さい頃にあったと言う。

もともと子供の頃から絵を描くのは好きだったものの、画家が職業になるものだとは思っていなかったそうで、学生時代には、絵に関わる仕事としてキュレーターを目指し、美術館に通い詰めては絵と対話を繰り返していた。

そして、自分が気に入った絵の前で、なぜその絵がいいと自分が感じたのか、延々自問を続けたと言う。

大学卒業後、設計事務所で空間デザインを学び、その後、銀座のギャラリーに勤めていたが、2012年から、本格的に絵画の制作を開始することとなる。

突如として画家への道を歩み出すことになる平松さんは、そのときのことを、次のようにインタビューで語っている。

絵を描くことが仕事になるとは考えたことがなかったんです。ところがある日、1枚の絵を観た瞬間に過呼吸になるほどの衝撃を受けて。

その絵があまりにも純粋すぎて、自分が脂肪だらけで、お腹の中に“景色”が溜まりすぎていると感じてしまった。

それまでの私は完璧を目指す自己否定的な人間だったのですが、『表現しないと自分じゃない。自分に生まれてよかったと感じられる唯一の杭になるのは、絵を描くことなんだ』と分かりました。

この話を読んで、僕がふと思い出したのは、作家の村上春樹さんが小説を書き始めたときのエピソードだ。

村上さんも、30歳を手前にして、野球観戦中に、まるで啓示のように小説を書こうと思い立ったと言う。そして、当時、自身で経営していた「ピーターキャット」という名のバーの閉店後、真夜中に黙々と小説を書き続けた。

その啓示の瞬間を、村上さんはエッセイのなかで次のように描写している。

小説を書こうと思い立った日時はピンポイントで特定できる。1978年4月1日の午後一時半前後だ。その日、神宮球場の外野席で一人でビールを飲みながら野球を観戦していた。

(中略)

そしてその回の裏、先頭バッターのデイブ・ヒルトン(アメリカから来たばかりの新顔の若い内野手だ)がレフト線にヒットを打った。バットが速球をジャストミートする鋭い音が球場に響きわたった。ヒルトンは素速く一塁ベースをまわり、易々と二塁へと到達した。

僕が「そうだ、小説を書いてみよう」と思い立ったのはその瞬間のことだ。晴れわたった空と、緑色をとり戻したばかりの新しい芝生の感触と、バットの快音をまだ覚えている。

そのとき空から何かが静かに舞い降りてきて、僕はそれをたしかに受け取ったのだ。

村上春樹『走ることについて語るときに僕の語ること』

帰り道、新宿の紀伊国屋で原稿用紙と万年筆を買った。以来、毎晩バーの閉店から夜明けまでの数時間を費やし、半年ほどのあいだ試行錯誤を繰り返しながら、原稿用紙200枚弱の小説を書き上げた。

それは文字通り、村上春樹さんの人生にとって「最初」に書いた小説だった。

このエピソードが、若干の色合いは違うものの、平松さんの話とも重なるように思えた。

二人とも、画家や小説家を目指す、ということはしてこなかったものの、多くの作品に触れてきたことは確かで、それぞれの経験とも結合し、ひょんなことが啓示となり、一挙に表出することとなる。

絵画制作に取り組んで以降、個展での発表を重ねた平松さんは、村上春樹さんの講演テキスト(SWITCH PUBLISHING『MONKEY vol.11』)の挿絵も担った他、穂村弘さんの書籍の挿画を描いたことなどで注目を集めるようになる。

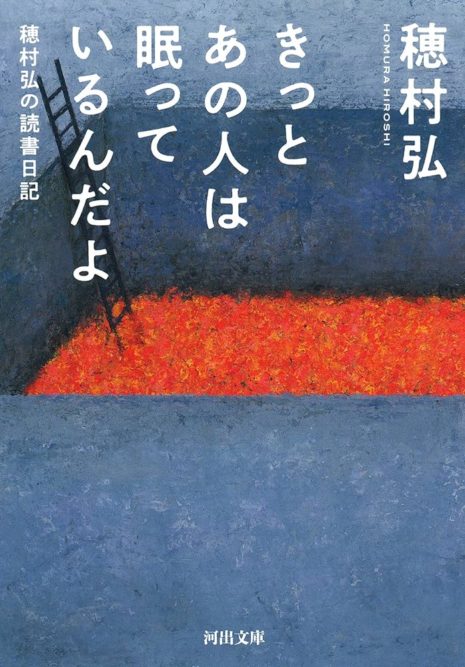

穂村弘『きっとあの人は眠っているんだよ』

平松さんの作品の特徴は、その抽象性と物質性の調和と共存にある。

抽象的と言っても、絵のモチーフは、決して夢や想像の世界の産物ではない。自身の描く絵の風景や題材が一体どこからやってくるのか、ということに関し、「お腹のあたり」に確かに在るもの、と表現している。

夢の中のものでも、湧いてくるものでもないんです。自分の体の中、お腹のあたりに土地が広がっていて、そこはいつも曇り空で、重たい雲があって、土があって、砂利があったり、たまに沼があったり、椅子とか、建物とか家具とか……。そういうものが、“ある”んです。

とにかく「気配」がすごく“ある”。その「気配」は自分の感じる主観的なもので、外の世界では見えないこともなんとなくはわかっているけれど、でも確かに“ある”と思っている。

それで、私が“ある”と感じている「気配」を表現するのには、絵という手法がすごく合っていると思ったんです。

飛行機に乗って雲海を見ている時、あるいは旅に出てある風景に出会った時、「これ知っている」という瞬間があるんです。それはデジャヴではなくて、自分の体の中にあるものが、現実のその景色を通して「こういうことだったのか」と勢いづく。

もしかしたら私が中に抱えている景色は、私の思い込みではなくて実は外も内も一緒なんじゃないかなと思うから、絵を描いて確かめているようなところがあるかもしれません。

だから夢とかではなくて、すごく確かな実感をもって“ある”ものですね。あやふやな感じでも、ファンタジーでもない。“ある”という感じ。

絵のモチーフは、「頭」でこしらえたものではなく、「お腹のあたり」に在るもの。それは想像の産物ではなく、自分の内側に確かに存在し、広がっている。“気配”として感じ取れるもので、確かな実感を伴って“ある”。

この感覚は、子供の頃からあったと平松さんは言う。その“気配”を、絵という客観対象物に、探りながら繊細に落とし込んでいく感覚だろうか。

床材やベニヤ版の木っ端に、ペインティングナイフで絵の具を重ね、やすりなどを使って研磨し、立体的な凹凸を表現する。その微かな凹凸は、平松さんが絵と過ごした時間の積層を物語っている。

立体的に絵具を積層させ、乾いたらペーパーで研磨し、ミリ単位で細かな凹凸をつくっていきます。

絵は平面であると同時に立体でもあると思っていて、自分が絵と過ごした時間と、その時々の気持ちの積層なんです。

作為で画面を作るようなことをすれば、絵が向こうから縁を切ってきます。もとからある気配や存在が自然に出てくるまで待って、ペインティングナイフが進みたい方向に動くように描きます。

平面の表現だけでは叶わない、奥へ奥へと、ずぶずぶとどこまでも入っていけるような絵を描きたいと思っています。知りたいことに向かうことが私にとっての絵画なのかもしれない。

額で隔てることによって空間との境界線ができてしまうことから、最近は額装をしないことも多いそうだ。

横から見たときの厚みや凹凸、こぼれた絵の具もまた、作品に刻まれた“気持ちの積層”となる。

お腹のなかに在る何かを、繊細に掬い取るようにして、絵の具を重ね、ペーパーで研磨し、凹凸を生み出す。その結果、物質的でありながらも、抽象性と叙情性を備えた温もりのある絵が立ち現れるのかもしれない。

平松さんの「モノ」に対する感性が育まれたのは、幼少の頃だったと言う。

幼少期、家庭でお膳の準備を任されていた平松さんは、食事のたびに、母に料理に合う器を選ぶように言われ、自分の納得のいくまで幾度となく器を選び直し、食卓に並べた。料理と器の相性はもちろん、漆器は時間とともに変化もする。

お椀の使い方ひとつで透け方やにじみが美しく変化すると、愛着も増していくんです。自分の感覚で自由に、経年変化を絵具で再現してみたい。

この幼い頃の感覚記憶に刻まれた、色合いや漆の肌もまた、自身の美しさの故郷として絵を描いているのかもしれない。

参考記事

向き合うことで心が澄みわたる、平松麻の静謐な絵画。

「気配」を描く。画家・平松麻 展覧会開催記念インタビュー