大正から昭和初期にかけて活躍した画家の小村雪岱は、まず書籍のデザイン、すなわち装丁の世界で有名になった。

きっかけとなったのは、雪岱より14歳年長の作家、泉鏡花との出会いだった。

憧れの存在だった泉鏡花と偶然出会い、「雪岱」という雅号の名付け親にもなった。

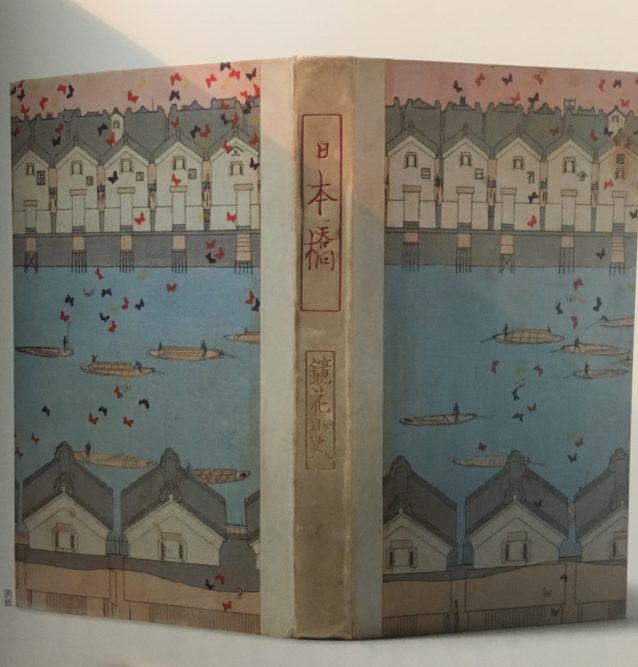

そして、なによりすでに人気作家だった泉鏡花が、まだ無名の若者だった小村雪岱を、自身の小説『日本橋(1914年)』の装丁担当に指名し、この『日本橋』によって小村雪岱の名前は世に広まることになる。

泉鏡花『日本橋』 1914年

泉鏡花は、作品が完成するまで題名を小村雪岱に教えず、そのため、『日本橋』と聞いて急いで描き上げたそうだ。

隅田川を、蝶々が乱舞している幻想的な表紙絵となっている。

この『日本橋』以降、泉鏡花作品を中心に、数多くの装丁を手掛けた。蝶々や鳥、自然の景物などが日本風の雅な雰囲気で装飾されている。

小村雪岱が装丁家として活躍した大正から昭和初期の時代は、出版社が装丁の仕事に画家を積極的に登用し、美術と文学の融合を図ろうとした時代でもあり、そのなかで雪岱も数多くの作品を残すことになった。

小村雪岱が装丁を担当した本の数は、200冊以上に及んだと言われる。

泉鏡花『愛染集』 1916年

泉鏡花『由縁文庫』 1916年

水上龍太郎『月光集』 1929年 写真は全て大越久子『小村雪岱 ── 物語る意匠』より

幻想的で、一つ一つの表紙が、一枚の日本画のような美しさを備えている。

泉鏡花の文章が醸し出す幽玄な世界を絵にすることは非常に困難で至難の業だった、と雪岱自身は語っている。

しかし、その作業を経て泉鏡花の感性が雪岱のなかに内面化されていった。雪岱は、自分のことを「鏡花門人」だと称し、二人の親交は終生続いた。

御著書の装幀は、私も相当やらせて頂きました。最初は大正元年ごろでしたが、千章館で『日本橋』を出版される時で、私にとっては最初の装幀でした。その後春陽堂からの物は大抵やらせて頂きましたが、中々に註文の難しい方で、大体濃い色はお嫌いで、茶とか鼠の色は使えませんでした。

このように自己というものを常にしっかり持った名人肌の芸術家でしたが、神経質の反面、大変愛嬌のあった方で、その温かさが人間鏡花として掬めども尽きぬ滋味を持っておられたのでした。

同じ事柄でも先生の口からいわれると非常に面白く味深く聞かれ、その点は座談の大家でもありました。

ともかく明治、大正、昭和と三代に亘って文豪としての名声を輝かされた方ですから、すべての生活動作が凡人のわれわれにはうかがい知れない深い思慮と倫理から出た事柄で、たといそれが先生の独断的な理窟であっても、決して出鱈目(でたらめ)ではなかったのでした。

あの香り高い先生の文章とともに、あくまで清澄に、強靱に生き抜かれた先生の芸術家としての一生は、まことに天才の名にそむかぬものでありました。

装丁、挿絵、瓶のデザインなど、主に意匠の世界で力を発揮した小村雪岱について、画家の鏑木清方は、「素材を前にして何を描こうかと考えるより、どんな意匠でこの素材の面白味を表して見ようかと、その工夫に一ばん頭脳を使ったろうと想像される」と指摘している。

本人の資質としても、画家というよりデザイナーに近かったのだろう。

その他、雪岱の装丁に関する詳しい情報が知りたければ、埼玉県立近代美術館監修の『小村雪岱 ── 物語る意匠』が写真も多く、細かい解説も掲載されている。

ちなみに、小村雪岱は日本的、ないしは江戸の情緒をデザインに込めることが魅力だったが、個人的に、現代でもっとも“日本的”な装丁をするデザイナーとしては、「白」を特徴とした原研哉さんが挙げられると思う。

小村雪岱デザインの資生堂、香水瓶「菊」 一九二一年

瓶のデザインも、似ている面もあれば、原さんのデザインのほうが、簡素さに軽やかさがあるように思う。日本的なデザインの変遷、この辺りの比較もまた面白いだろうなと思う。