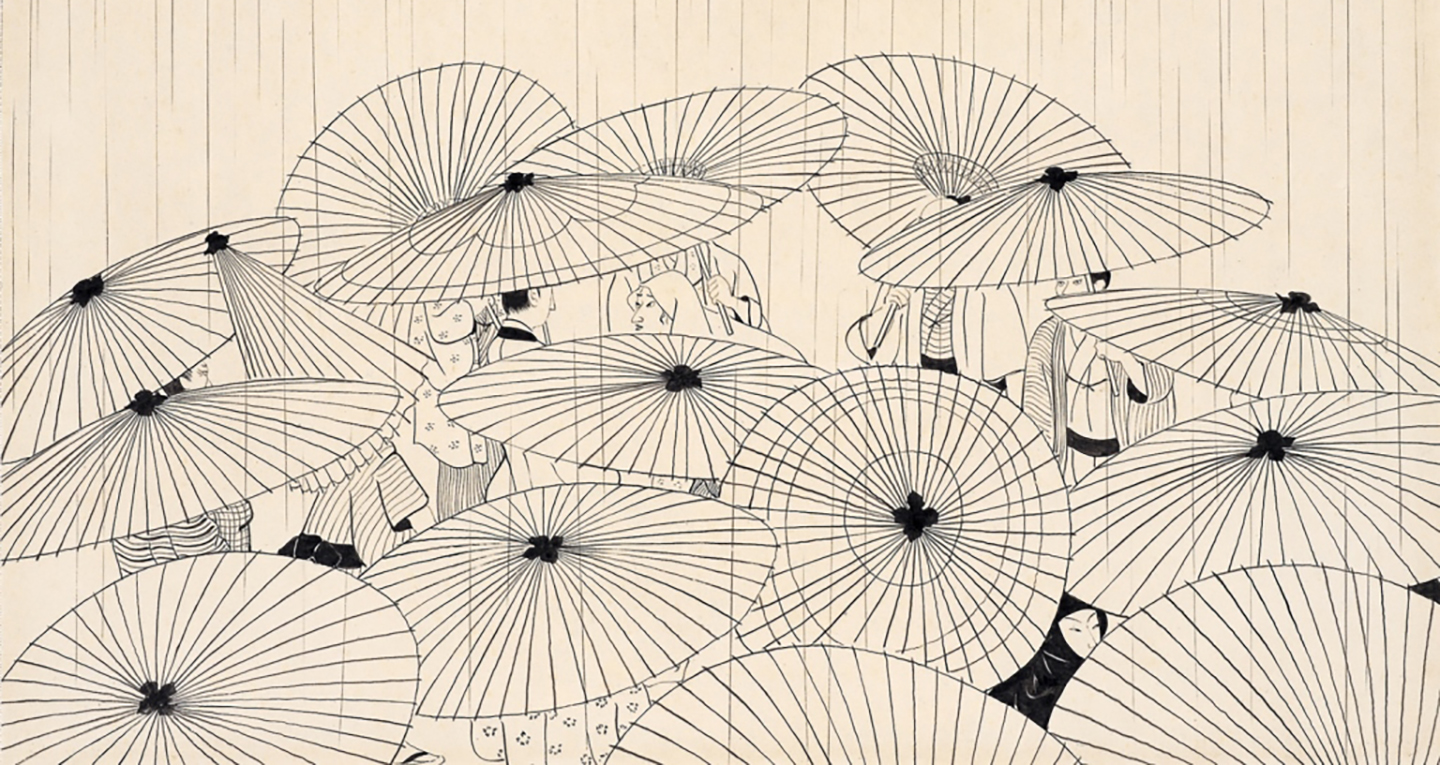

小村雪岱は、大正から昭和初期にかけての日本画家で、挿絵やデザインなども手掛ける、現在で言うデザイナー的な側面もあった。

小村雪岱『おせん 傘』 1937年

大胆な余白と繊細な線が特徴の「雪岱調」で人気を博し、装丁やデザイン、挿絵など幅広く活躍した雪岱は、一時期、資生堂の意匠部に所属していた。雪岱が資生堂に入社したのは、1918年(大正7年)のことだった(1923年に退社する)。

その数年前に、泉鏡花の『日本橋』の装丁を行なったことで一躍有名となった小村雪岱を、新設してまもなくの資生堂意匠部(のちの宣伝部)に招いたのは、当時の資生堂の社長である福原信三だった。

福原は、資生堂の初代社長であり、子供の頃には画家を目指した経緯もあることから、芸術に造形も深く、他の企業に先駆け、意匠部を創設し、福原自身アートディレクターも担っていた。

西欧の模倣ではなく、日本独自の美学を基調としたデザインを求めた福原信三は、装丁家として活躍していた小村雪岱に白羽の矢を立てた。

雪岱としても、その頃、もともと所属していた美術雑誌国華社を退社し、独立した形をとっていたものの、装丁の仕事では定収入は得られず、生活が苦しかったこともあり、資生堂意匠部に入社することになる。

しかも、装丁など、これまでの仕事も続けて構わない、という破格の条件で、実際、雪岱は10時頃に出社し、ほとんど資生堂の仕事をしないで挿絵の仕事に取り組んで帰る、ということもあり、それでもちゃんと給料は出たようだ。

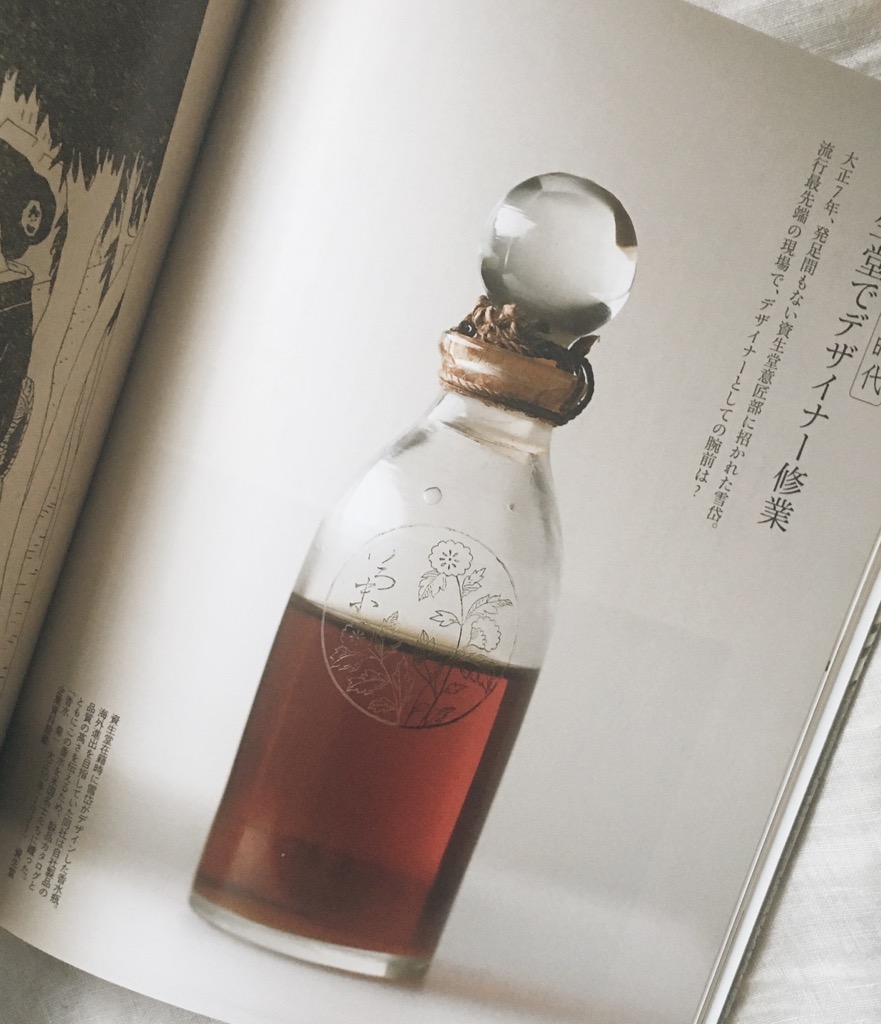

小村雪岱が資生堂で手掛けた代表作としては、1919年(大正8年)、意匠部のチーフデザイナーだった矢部季とともにデザインした、香水「梅」と「藤」の瓶が挙げられる。

瓶の形は雪岱が担当し、レーベルや箱は矢部が担当した。

その頃、資生堂の香水瓶のデザインは、バカラやルネ・ラリックの影響を受けていたが、この雪岱作の「藤」と「梅」の簡素で優美な日本風のデザインは、当時とても画期的だったようだ。今見ても、十分新しく美しい佇まいをしている。

また、1921年には、香水「菊」のデザインも一任。この「菊」は、海外の名士に送る贈呈品として制作された。モダンな雰囲気と、日本的な美が絶妙に馴染んでいる。

小村雪岱、香水の瓶「菊」(原田治他『意匠の天才 小村雪岱』より)

一方、同じ年、福原が発起人となった書物、『銀座』の装丁や口絵、挿絵なども、小村雪岱が担当している。

この本は、道路拡張の影響で、銀座の柳並木が銀杏に植え替えられることを嘆いた銀座生まれの福原が、親しんだ我が街を惜しみ、銀座を愛した人々の文章を纏めたものだった。

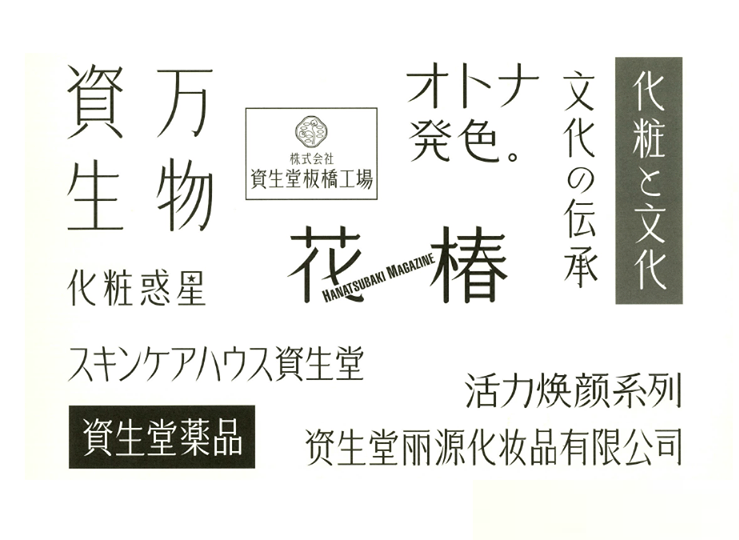

それから、もう一つ、小村雪岱と資生堂の関係性として、資生堂独特のタイポグラフィ「資生堂書体」が挙げられる。

資生堂書体とは、資生堂の意匠部が生み出した、資生堂独自の書体で、100年近くの歴史を持ち、化粧品のパッケージや広告などに使用されてきた。

1923年(大正12年)、社長の福原は、「資生堂」のロゴ作成を指示。これがのちに「資生堂書体」と呼ばれるタイポグラフィになる。

そのデザイン設計の中心として、小村雪岱もいた。ただし、途中、関東大震災の影響でロゴ製作は頓挫し、その後雪岱は資生堂を退社していることから、書体の完成には立ち会っていないものの、雪岱や矢部の原案をもとに資生堂書体の制作は進み、1927年(昭和2年)に完成。当初の制作メンバーの一員として、雪岱の息吹も吹き込まれている。

この資生堂書体は、資生堂の美学を体現したもので、今でも新人のデザイナーは入社一年目のうちに手描きのレッスンを受け、美意識を身体化する訓練を受けると言う。

もともと資生堂書体は、普通の書体に比べて細長い、縦横10 : 8という比率で設計されています。この、やや縦長でしなやかな線の文字は、腰高の人物像を描いた雪岱の絵の特徴が活かされたものでしょう。

(中略)

資生堂書体の特徴に、あえてフォントとしてデータ化せず、手描きで継承してきたことがあります。これは、「より美しくする可能性」を捨てないためで、押さえるべき特徴はありつつも、解釈は個々の描き手に任されているんです。(資生堂の若手デザイナー)

在職期間はわずか5年ほどと、それほど長くはなかったが、今でも小村雪岱の美は資生堂に脈々と受け継がれているようだ。