尾形亀之助、という日本の戦前の詩人がいる。亀之助は、1900年に宮城県で生まれ、幼い頃から持病の喘息を抱えるなど決して体は頑強ではなく、1942年に42歳という若さで亡くなる。

直接の死因は分かっていないが、彼が日頃から口にしていたように、餓死自殺だったのではないか、という説もあり、遺書として書かれたと考えられる文章として、子供たちや親に宛てた『障子のある家』の後記がある。

また、現代詩文庫版の詩集に記載されている亀之助の最期に関する記述を読むと、寂しく孤独なものだったことが伝わってくる。

十二月一日、道路にうずくまっている亀之助を市役所の同僚が見つけ、下宿に運んだ。

子供達が見舞いにゆくと、布団に半身を起しじっとしていた。そして「廊下に誰かいるだろう」と言った。また喘息の発作だろうと誰も余り気にかけなかった。

翌二日、優(妻)が父とともに見舞うと、昨夜、子供達が見た同じ姿勢で、自分の胸を抱くようにして布団の上に半身を起していた。

部屋は片付けるものはなにひとつなく、洋服はハンガーにかかり、紙クズひとつ落ちていなかった。

しかし、押入れをあけると、真っ白な瀬戸の便器と洗面器に尿が淀んでいた。しかも容器の外には一滴の零れもなかった。亀之助の体は硬直したように自由にならなかった。

新しい家に着いたのは夕刻近かった。苦痛を訴える亀之助に、父は医者をよびにゆき、優は子供たちのため夕食の支度に家へ帰った。

その僅かの間、亀之助は喘息と長年の無類な生活からくる全身衰弱のため、だれにもみとられず息をひきとった(尾形優、草野心平、秋元潔)。

尾形亀之助『尾形亀之助詩集(現代詩文庫)』

亀之助の作品は、短い詩も多く、どこか夢の一場面のような世界が、文章の絵画のように描かれ、ときどき日記のような詩もある。

『花』

街からの帰りに

花屋の店で私は花を買つてゐた花屋は美しかつた

私は原の端を通つて手に赤い花を持つて家へ帰つた

*

『小さな庭』

もはや夕暮れ近い頃である

一日中雨が降つてゐた泣いてゐる松の木であつた

*

『かなしめる五月』

たんぽぽの夢に見とれてゐる

兵隊がラツパを吹いて通つた

兵隊もラツパもたんぽぽの花になつた昼

床に顔をふせて眼をつむれば

いたづらに体が大きい尾形亀之助『色ガラスの街』

短い詩、ということに関しては、亀之助自身も自覚し、ただ必ずしも、そのことに納得はしていなかったようだ。彼は、「もう少し長い詩が書きたい。詩の中に余裕をもちたい」と綴っている。

私の詩は短い。しかし短いのが自慢なのではない。自分としてはもう少し長い詩が書きたい。そして、もう少し私は詩の中に余裕をもちたい。「笑ひ」といふやうなものをゆつくり詩に書いてみたい。

私の今の詩は詩集として一つに纒めて読んでもらうのが一番よいのだが、さう思ふやうに詩集は出せない。

私は又、思想にも詩作にも未だ固つたものを持つてゐない。このことはどんな風に今の私を言ひ著せばいゝのか私にはわからない。「私のやうな詩はどうかしら」と識者に見てもらつてゐる――と言つてよいと思ふ。

唯、私はよい詩を作るやうになりたい。ぼんやりでいゝから一つの心境をつかみたい。(暗がりを手さぐりで歩いてゐることを思ふとさみしい)

私は詩作の生活に入つて七年になる。その六年間余の間には絵を描いてゐた頃もあつたが、詩は十編と発表してはゐないと思ふ。

その間の作品の半分を大正十四年暮れに「色ガラスの街」に綴つた。半分は捨てゝしまつた。

そして去年の五月頃から、詩の数から言へば秋になつてから今年の一月までに八十余編の詩作をして六十編余の詩を発表した。

識者はこの私の詩を見てゐて呉れるものと自分は思つてゐる。

だが、私はこれらの評言を待つてゐるよりも、もつとよい詩を書かなければならないと思つてゐる。一生懸命になつてゐなければ、ますます淋しくなるばかりだ。

尾形亀之助『私と詩』

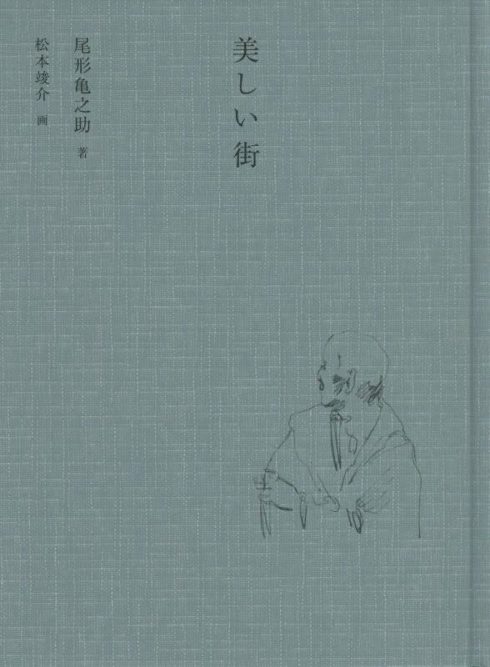

僕が彼の詩集で最初に読んだのは、古い現代詩文庫のシリーズだったものの、夏葉社という出版社から刊行されている、『美しい街』という詩集の装丁が美しく、この詩人に興味を持ったのも、どこかで見た『美しい街』の装丁がきっかけだった。

尾形亀之助『美しい街』

亀之助の作品で、個人的に好きなものとして、『花』という仮題の短い一編の詩がある。

『花』

電灯が花になる空想は

一生私から消えないだらう

彼が20代後半の頃の作品なので、まだ若い頃の詩と言える。電灯が花になる空想、というものを、一人部屋に寝転がって電灯を見上げながら、思い描いていたのだろうか。

本人は、もう少し長い詩を、というようなことを書いていたが、生きていることに疲れながら、ふとよぎる想念のような、心象風景のような彼の短い詩が、自分にとっては心地よかった。